Ce texte inaugure une série autour d’Ohitza paru aux Éditions POÉTISTHME, un recueil entre mots et photos, villages et déserts, villes et rivages… Les photographies sont issues du fonds personnel de Louis Ausquichoury. Ohitza a été composé en sa mémoire, sur proposition de loan diaz à Anne Barbusse. Trois générations, trois sensibilités face à l’histoire se croisent et se diffractent dans le regard porté sur ces images qui disent le passage d’un homme et l’héritage d’un monde.

*

Louis Ausquichoury était un homme de l’entre-deux.

Entre nous deux, tout a commencé un matin d’été. J’apprenais d’une collègue auxiliaire de vie les rudiments du savoir-faire d’un métier dont on méconnaît souvent la précision. Les petits gestes qui font le grand soin du repas au repassage, du balai au bavardage sont des minuties quotidiennes qui maintiennent une vie debout.

Pour Louis, c’était deux biscottes le matin, avec beurre et confiture à portée de main, une compote et un bol de café au lait. Service au lit. Pas question de lui donner la becquée, il tenait à beurrer, confiturer et boire seul, dans la pénombre de sa chambre. C’était sa manière à lui de s’éveiller dans la dignité. Je n’étais pas toujours à son chevet le midi, mais le déjeuner était simple. Bien souvent, l’appétit n’était pas au rendez-vous. C’était de lumière dont il était friand. Combien de fois l’ai-je retrouvé siégeant dans son large fauteuil, face à sa baie vitrée donnant sur les pins, les arbousiers et le soleil de son jardin. Avec ou sans pantalon, mais toujours dûment fagoté de sa couche, d’un pull, d’un plaid et de charentaises, il avait un je-ne-sais-quoi de chef Vascon assis là, au milieu du XXIème siècle. Il donnait l’impression de se nourrir du temps qui passe. Je n’osais pas l’interrompre dans ces moments de silence. Je vaquais à mes tâches et veillais sur lui d’un coin de l’œil. Tantôt s’endormait-il, tantôt vagabondait-il dans des contrées dont il avait le secret. Des pays dans lesquels il avait vécu et qui lui revenaient sûrement au présent. C’était là, surtout, où nous échangions quelques mots. Ses yeux, vaquaient dans cet entre-deux, papillonnaient et moi, j’écoutais. J’y reviendrai. Le soir venu, le dîner. Sans doute le plus mémorable. Avec une énergie dont je garderai le souvenir ému, il prenait un malin plaisir à me héler, depuis son lit : « la souuuupe ». Oui, ça vient. Poule aux vermicelles. « La sousouuuupe ».

Ces soupes marient de délicieux légumes et d’autres ingrédients déshydratés pour vous offrir de savoureuses recettes, prêtes en quelques minutes ! Un vrai moment gourmand à partager en famille ou entre amis. La soupe de Poule aux vermicelles de Knorr® marie un délicieux bouillon de poule cuisiné aux petits légumes avec de savoureux vermicelles fondants. Cette soupe finement relevée fera le plaisir des petits et des grands.

Pour varier les plaisirs, tomate aux vermicelles. « La soupe ? ». Ton interrogatif. Vérification qu’il y a bien encore âme qui vive en la demeure. C’est prêt. Ce petit jeu me fait encore sourire. Quand venait le bouillon fumant, son « Ahhhhhhh », m’échauffait le cœur autant qu’il allait se réchauffer l’estomac. Foyer humain.

***

Je l’écrivais, Louis Ausquichoury était un homme de l’entre-deux.

Né en 1921, entre-deux-guerres, une enfance dans les blessures encore vives de la Grande Guerre raconté par la voix grave des pères et le silence des mères. Ce hier n’était pas encore postérité. La chair de la chair qui en a hérité n’a pas pu se construire une mémoire à partir de cicatrices.

Elle l’a fait à même des ruines toujours fumantes, des champs de coquelicots encore irrigués de sang frais. Les tranchées avaient encore la gueule ouverte. Le poitrail frémissait encore de la froidure des baïonnettes. Les bronches sifflaient encore leur gaz moutarde. Les tronches cassées ou pas grimaçaient le soir au fond du lit. On avait cette crainte rentrée dans la gorge : ça allait recommencer.

Et quand la Seconde est arrivée, Louis a traversé le feu de ce monde entre tremblements et hésitations, sueur, effroi. Corps à corps avec les matins bruns. En faisant la poussière, j’ai découvert qu’il fut résistant en tombant, émerveillé, sur un pin’s rutilant des FFI remisé dans une boîte où se battait des clous, des punaises, des élastiques… Pourquoi avoir terré cette part de la « Grande Histoire » avec des clopinettes ? Peut-être parce que la grandeur n’est pas où nous croyons la trouver.

**

Entre-deux-terres. Habité par le Pays Basque qui coulait dans ses veines et habitant du Bassin d’Arcachon où il rencontra et épousa la fille de Suzanne Maumont, tenancière d’une auberge. Tous deux vécurent au Cap-Ferret, Avenue Nord du Phare. Et au pied de ce phare, on trouve d’ailleurs encore un blockhaus. Un vestige du Mur de l’Atlantique qu’il contribua à faire tomber. Entre-deux-fronts. Saboteur discret de la pinède.

**

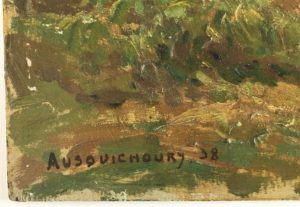

Entre-deux-plans. L’un sensible et l’autre géométrique. Géomètre expert de profession et esthète par passion. Il palabrait aussi bien de cadastre et du « grand œuvre » qu’il a mené en Algérie pour urbaniser le pays, que de chasse, de pêche, et des peintures suspendues partout dans son salon.

Des toiles signées « Ausquichoury ». En furetant, j’ai découvert qu’il s’agissait de Ferdinand Ausquichoury, peintre de renommée modeste.

Des toiles signées « Ausquichoury ». En furetant, j’ai découvert qu’il s’agissait de Ferdinand Ausquichoury, peintre de renommée modeste.

Corps de ferme, sous-bois, paysages basques et landais dont les tons pastels s’accordaient avec le mobilier de cette vaste maison-bric-à-brac où s’ordonnançaient les souvenirs dans un désordre quiet. Pour qui observait, des trésors attendaient. Je pense encore à cette grosse gueule de sanglier, le groin toujours luisant et les défenses acérées. Il éventrait le cours du temps qui n’arrivait pas à avoir de prise sur lui. « Il faut le brosser, souvent. » M. Ausquichoury m’apprit ce jour que la taxidermie ne fige pas pour l’éternité. Un tel trophée se bichonne. « Sinon il se ferait bouffer par les vers. » Pour maintenir vivant, il faut du soin. C’était aussi là une leçon d’humanité.

**

Tous deux nous avons partagé ces moments dans un entre-deux.

Entre la brève intimité qui s’est nouée et la posture professionnelle que je me devais de garder.

Entre ce savoir-faire et ce savoir-être qui font la délicatesse du métier d’auxiliaire de vie.

Nous avons tout juste eu le temps de nous faire assez confiance pour que je sauve quelques-unes de ses photographies argentiques. Celles de ses voyages des années 1967-1977. Dix ans entre Afrique, Moyen-Orient et URSS… Lui faire évoquer ces instants figés était un bon moyen de converser. La jeunesse lui revenait soudain. Sa main caressait avec plus d’énergie son épagneule adorée, Diva.

Il exhumait devant mes yeux le XXème siècle qui nous avait vu naître. Lui à un bout du centenaire et moi à l’autre. Comme deux gamins causant grâce à deux canettes reliées par un fil, nous avions trouvé, dans le tohu-bohu des nouveaux réseaux du XXIème, une liaison directe grâce à ses souvenirs, à ses photographies.

***

Il y en aurait eu tant d’autres à numériser. Ce qui reste est toujours parcellaire. La mémoire est toujours lacunaire. C’est avec lui que j’ai compris qu’elle n’était pas un devoir, une vérité qui demande à être obéie. La mémoire est d’abord une causerie. C’est prendre le temps de se pencher sur l’humanité pour dire les vivants et le vivant avant qu’ils ne disparaissent.

Toujours remettre la mémoire sur le métier pour que son fil, ténu, ne soit pas détricoté par l’insignifiance et le bruit.

*

Assis, le cul entre deux siècles, nous causions tous deux – entre deux.

C’est une belle conclusion, Loan, pour une belle rencontre.

Oui belle rencontre, beau portrait tout en tendresse et en respect. J’aime bien la manière dont la mémoire est définie comme une « causerie » qui demande du temps, un patient tissage. Je dirais aussi son synonyme « entretien ». Un entretien entre vivants qui entretient la flamme de la vie.

Entièrement séduite et convaincue par ces définitions de la mémoire. Et qui sont données non pas ex abrupto, mais au terme d’un récit qui leur donne tout leur sens, toute leur profondeur.

Merci Sylvie. Si vous souhaitez en lire plus, et découvrir ce que le partage de cette mémoire entre Louis, Anne et moi-même a donné, vous pouvez vous procurez Ohitza ici : https://poetisthme.cargo.site/OHITZA.

Une belle formule que la vôtre et j’y adhère totalement : l’entretien entretient la vie. Tant qu’il y a conversation, il y a relation, il y a donc vie. Quand la parole est coupée à même la gorge, alors c’est la mort qui s’installe. Nous le voyons assez autour de nous ces temps-ci. C’est pour cela, aussi, que nous avons composé Ohitza : pour cultiver ce que Blanchot appelait « l’Entretien infini », celui par lequel se transmet, se transmue la vie…

Les meilleures conclusions sont, je crois, celles qui ouvrent plutôt que de fermer ou figer. C’est ce que j’ai tenté ici, à l’image de ce que fut ma brève relation avec Louis Ausquichoury. Merci Pierre.

Bel hommage à un métier méconnu. Il nous assure de la dignité de certaines fins de vies pourvu qu’il y ait encore quelque chose à partager.

Je crois qu’il y a toujours quelque chose à partager, à condition de reconsidérer ce que l’on entend et attend d’un « partage ». Dans notre société matérialiste, consumériste, envisager un partage autre que « transactionnel » est parfois difficile. Pour nous toutes et tous. Mon expérience d’auxiliaire de vie m’a aidé à travailler sur une autre conception du partage, d’un partage sensible, qui se fait dans la lenteur, dans l’écoute. Dans la Relation.

Partage sur la mémoire, bien sûr, mais aussi sur le présent qui donne couleur et chaleur à des fins de vie qui seraient ternes sans ces entretiens mais aussi les soins physiques pas chichiteux, pas dégoûtés, créant des routines réconfortantes, joyeuses même (la sousououpe!) , quand ils respectent sans les contester des besoins simplifiés, enfantins (les vermicelles Knorr) au lieu du « vous devriez manger plus sain » et autres normativeries bien déplacées…

Que de tendresse dans ce texte!

Il faut parfois savoir se passer de jugement pour agir justement. Parfois, il faut, comme le chante Bernard Lavilliers dans ‘Attention fragile’, laisser basculer les « normes dans les volcans sourds », pour être au plus prêt du réel.

Un joli tissage de vies de vécus et d’expériences, des fils ténus et magiques dans un quotidien devenu si tendre.