JAZZ DREAMS

Suivons pour commencer les chemins de compagnonnage d’un duo fidèle depuis plus de vingt ans, celui du clarinettiste Jean-Marc Foltz et du pianiste Stephan Oliva. Ils se sont rencontrés autour d’un label indépendant, Sketch, aujourd’hui disparu, qui ressuscita sous une autre forme, autour du clarinettiste, du producteur de Sketch et d’un autre musicien, le guitariste Philippe Mouratoglou. Une renaissance avec variation en quelque sorte, caractéristique du jazz, sous le nom poétique de Vision fugitive. Ce label des plus autonomes a une signature affirmée : une maquette et direction artitique du producteur, graphiste de formation et un livret toujours conçu avec un soin extrême, sous forme de pochettes peintes par Emmanuel Guibert.

Quand on connaît les goûts, la formation, les parcours respectifs du clarinettiste et du pianiste, rien de moins surprenant que ces projets qui résument leur approche singulière, leurs visions fugitives autour de compositeurs classiques (Serge Prokofiev, Witold Lutoslawski, Francis Poulenc, Alban Berg, Johannes Brahms), ou jazz ( Gershwin, John Coltrane, Duke Ellington ). Artistes complets et versatiles au sens anglo-saxon, ils sont interprètes, compositeurs, improvisateurs et tendent ainsi un peu plus à abolir différence entre écrit, partition et improvisation. Ce sont des musiciens érudits et nul besoin d’aller comparer avec une autre version classique. Une danse du corps avec des bruissements, échos, confidences soufflées, voilà ce que nous propose ce duo si peu académique. Comment qualifier ces miniatures sonores, ces bibelots rares, pièces subtilement ouvragées dont il n’est pas évident de rendre la saveur? Parler de travail sur les timbres, les textures n’est pas vain mais banal. Ce sont des Sound flowers qu’ils nous proposent de redécouvrir où les clarinettes ( en si et la clar basse, plus moelleuse) étirent les thèmes à loisir, alors que le piano avec ses altérations fines, se joue des harmonies pour créer une tension immédiate.

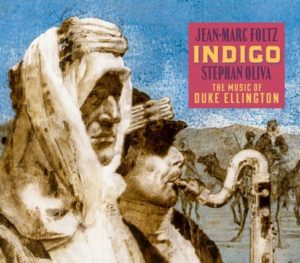

Prenons leur dernier album, INDIGO, magnifique, dès la pochette, réveillant un imaginaire exotique avec une représentation incarnée du blond et du brun, de Lawrence d’Arabie et de son ami le Shérif Ali (aux clarinettes). Une allusion à cette vision fantasmée du “Caravan” de Juan Tizol, un tube pourtant ressassé jusqu’à l’écoeurement, arrangé pour la circonstance par Stephan Oliva ? Le livret, autour de photographies de Duke Ellington at his best, illustre un texte fort pertinent de Gilles Tordjman “Duke, duo: le jazz et son double” qui résume le propos du disque, la méthode du Duke et l’aventure duelle du pianiste Stephan Oliva et du clarinettiste Jean Marc Foltz. Comment ne pas être sensible à l’intelligence de ces lignes qui tranchent avec l’indigence des livrets actuels (quand ils existent) et la faible qualité des illustrations graphiques?

“Un homme seul est toujours en mauvaise compagnie”. Suivant l’idée fixe valérienne, retrouvons la solitude du Duke qui se diffractait dans les singularités des solistes de son orchestre, tous particulièrement expressifs, les Bubber Miley, Cootie Williams, Rex Stewart, Jimmy Blanton, Paul Gonsalves, Johnny Hodges…avec lesquels il savait obtenir un échange révélateur.

Comment ne pas admirer cette délicatesse chambriste qui parvient à restituer sans le moindre accroc, une musique conçue pour un grand orchestre? Une fois le répertoire choisi-et ce n’est pas une mince affaire, Foltz et Oliva savent rester au plus près de la mélodie, reprenant les standards dans leur substance même, les déconstruisant subtilement (on pense au travail de Stephan sur les musiques de films) dans une épure qui restitue, jusqu’au murmure final, le sens de partitions trop familières. Le duo livre sa version ellingtonienne, une réinterprétation libre et fidèle à l’esprit du compositeur, en dix pièces assez courtes, plus méditatives que ludiques, teintées de recherches sur les couleurs mélodiques et harmoniques. Neuf thèmes du Duke et le final de son alter ego, Billy Strayhorn, l’admirable “Lotus Blossom”. On apprécie tout particulièrement comment ils emboîtent dans un formidable “Medley” six thèmes livrés en fragments dont on admire transitions et passages, exquisement détaillés dans un minutage précis. Il y a de l’art dans cette restitution.

Avec INDIGO, ils se sont attaqués avec brio aux « classiques » comme dans leur programme de 2016 sur GERSHWIN, hommage à l’élégance, l’énergie et la modernité du musicien : une plongée dans l’âme d’une époque, soulignée par un livret iconographique qui fait revivre l’auteur en son temps. Le répertoire voyage librement d’une improvisation à une page de répertoire, Gershwin éclairant la nuit des souvenirs d’une mélancolie douce et insistante, dans des scènes d’un film imaginaire où pressé par le temps, il s’attelle à plusieurs chantiers, composant furieusement Rhapsody in Blue, An American in Paris, le Concerto en Fa, tout en écrivant pour les « musicals » de Broadway, le cinéma des studios, les films de Fred Astaire qui lui apporteront la gloire.

Ne faut-il pas alors une certaine assurance pour se lancer dans la traversée de l’œuvre de compositeurs iconiques des plus prolifiques ? Les deux amis n’ont pas eu à apprivoiser les standards longtemps tant ils se sentent chez eux dans ces partitions, au plus près, tout contre : Foltz et Oliva savent comment ils vont parvenir à leur but, insistant sur la clarté, l’élégance du phrasé, avec une façon très particulière, non d’étirer le temps, comme il (me) semblait au début, mais de jouer hors temps. Ainsi entre clarinette basse et piano, “Fascinating Rhythm”, vertige syncopé, déjoue les accents par trop attendus. “Summertime” exposé avec une apparente littéralité à la clarinette, avant qu’elle ne reprenne ses distances avec le thème, distille un charme inédit par le travail du piano, se passant de l’apport pourtant décisif de la voix, pour ce qui reste une berceuse.

L’étonnante complicité qui lie ces musiciens explique une interaction prodigieuse, « télépathique » : ils n’ont jamais à (se) chercher trop longtemps, chacun s’élance à tour de rôle sur une voie, certain de la réponse de l’autre. D’où la finesse et l’évidence lumineuse qui ponctue et conclut chaque pièce. La technique sait pourtant se faire oublier, dans les mouvements les plus virtuoses ou les pièces les plus tendres. Un travail dans les marges, sur le souffle, en franchissant la ligne ténue, de démarcation entre composition et improvisation. On est en plongée au coeur du son, force cosmique essentielle, premier mouvement de l’immobile. On se souvient alors d’un autre concert, leur Soffio di Scelsi, avec une salle, silencieuse, retenant son souflle elle aussi. Un moment de grâce.

Un chant grave, une mélodie jouant avec le silence, maniant suspension et retrait, insistant sur le délié du phrasé. Quels échos le piano en archipel de Stephan Oliva, singulier pluriel, réveille-t-il dans notre mémoire? Comment Jean Marc Foltz arrive-t-il à construire une musique qui semble venir d’une contrée lointaine et pourtant immédiatement familière, une musique forte et tendre, rigoureuse et poétique? En dévoyant les contours de thèmes familiers, sondant leurs tréfonds et mystères. Car ils oeuvrent en jazzmen, prêts à franchir les limites, passer les frontières, conscients du décalage entre ce qui a déjà été realisé et ce qui reste à créer.

Foltz et Oliva semblent toujours avoir le même plaisir à se retrouver, à partager. Une association exigeante dont chaque nouvel échange complète le tableau de leurs variations en série. Une véritable fascination se dégage de ce duo magnifique qui enchaîne une suite de mélodies, inéluctablement, creusant un sillon connu, un écrin de textures tramées à deux, à la résonance rare. C’est une rencontre idéale, quelque peu somnambulique, le clair obscur d’une musique de rêve éveillé, élégant et savant. Captivant et obsédant.

On sent la passion de la connaisseuse et même quand on n’en est pas une, l’échantillon que tu proposes nous donne à comprendre de quoi tu parles tout au long de ce brillant article.

Oui j’adhère au propos précédent tant cet article nous séduit et en même temps nous laisse coi quand on est peu connaisseur. On s’attache à la prose parfois technique mais toujours efficace et à la fin aux superbes duos lexicaux. On se laisse entrainer par les oxymores qui nous servent de guide et on écoute l’extrait musical comme un rêve éveillé.