Pessoa l’intranquille.

De retour du Djazz Nevers Festival, je suis encore tout à l’émotion de ce Pessoa l’intranquille revisité par un trio magnifique : encore un projet passionnant aux lisières de la musique que cette lecture de pages choisies du grand poète portugais par Frédéric Pierrot, comédien, Christophe Marguet, batteur et Claude Tchamitchian, contrebassiste.

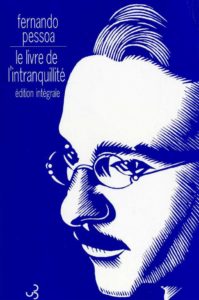

J’avais beaucoup aimé il y a une dizaine d’années le DVD des deux réalisateurs Fabrice Radenac et Alain Epo à la rencontre de Pessoa, révélé en France dans les années quatre-vingt par les éditions de La Différence et Christian Bourgois.

Dans son journal intime écrit entre 1913 et 1935, ce myope de la vie partage une suite de réflexions sur l’expérience de la conscience, particulièrement aiguisée chez lui: «La vie de mes émotions… dans le salon de ma pensée.»

Troublé par ces pages qui résonnèrent en lui dès leur découverte, Frédéric Pierrot avait décidé de faire une lecture de Pessoa, car de cette poésie si intellectuelle surgit immanquablement l’émotion. Pierrot a opéré ici une sélection personnelle «picorant» dans ces pages inoubliables sur la solitude et l’abandon. Avec la conviction qu’il s’agit de «convulser le sens» selon l’expression de Françoise Laye, traductrice du Livre de l’intranquillité, dans son avertissement au lecteur. Et pour lui, seule la batterie de Christophe Marguet peut accompagner les mots de Pessoa, un jeu “dense comme les plus terribles orages, tantôt délicat et subtil, avec une façon singulière d’emplir l’espace». Pessoa avait lui-même souligné certaines syllabes, donc marqué un «rythme» -notion essentielle chez lui qui a en permanence à l’oreille le flux et reflux des vagues, le paysage sonore très diversifié de Lisbonne. Traducteur de surcroît, il estimait que l’audition représentait le sens du langage. Il note d’ailleurs sur une traduction de Poe,«conforme rythmiquement à l’original»…

Ce passage me trouble car j’ai fait la connaissance de Pessoa au début des années quatre-vingt-dix par un passeur exceptionnel, Antonio Tabucchi . C’est par hasard qu’il était tombé gare de Lyon sur un livre d’occasion de Pessoa. Et ce petit événement sans importance a transformé effectivement sa vie : il a épousé une Portugaise avec laquelle il a commencé à traduire Fernando Pessoa. La traduction a occupé en grande partie son activité d’écrivain, il la décrit comme une activité d’approfondissement : un voyage à travers les espaces et les souvenirs fragmentés de sa jeunesse toscane, toujours au centre de ses nouvelles et romans.

A Nevers, c’est un trio qui “dit” ce texte, un second souffle ravive en la prolongeant l’expérience du duo. Le contrebassiste nouveau venu dans l’aventure a réfléchi à la façon de s’introduire dans le duo déjà formé : il choisit d’utiliser une basse spéciale, celle de ses solos, accordée différemment en Mi bémol qui lui octroie des facilités de jeu, augmentant le champ des possibles. Et les sons qu’il en tire sont prodigieux, de l’archet qu’il exploite dans toute une gamme de sons, de crissements, grincements lors d’un fragment bruitiste en symbiose avec les percussions, à la plus exquise douceur mélodique d’un solo qui arrache les applaudissements à un public fasciné.

Les mots se fondent dans la musique du trio, dans des tutti souvent fracassants, des unissons impeccables, des respirations bienvenues que constituent les solos en miroir du contrebassiste et du batteur ou la seule énonciation du texte portée haut et fort. Entre l’écrit de ce spectacle et l’improvisé de l’instant jaillit une musique vivante, un flot impétueux parfois difficilement audible, grommelé, moins perceptible par le débit volontairement accéléré sans que l’on perde pour autant la musicalité de l’ensemble.

Chaque passage est vécu sur un rythme différent : sans la moindre répétition, tout s’anime dans une recomposition bruitiste ou minimale, ou un déluge effréné au contraire, des pulsations qui rendent l’effarement d’un coeur que tout angoisse, y compris ou surtout l’amour physique.

Conquise à la fin de cette performance, alors que j’étais désarçonnée à son tout début. Car enfin je ne reconnaissais pas l’image forgée de “mon” Pessoa, fragile, évanescent dans sa Lisbonne aimée. Les rares photographies dont on dispose montrent un homme petit et maigre, adossé à un comptoir de bistrot ou bien dans la rue, toujours fuyant, à l’abri derrière ses lunettes, son feutre à larges bords et son pardessus… Cet aide-comptable modeste, correspondant solitaire ne quitta jamais Lisbonne et le bureau de son employeur Vasquez, rue de Los Dourados.

Mais rien ne se contredit – au contraire tout s’éclaire au travers de l’ interprétation sensible, intime en trio. Ce texte vit et porte toutes ses dimensions quand on l’incarne aussi charnellement que le comédien avec ses complices musiciens. Partant d’un prétexte, aussi (bien) écrit soit-il, transposé dans ce qu’il advient hic et nunc comme dans toute musique vivante, les mots sont activés par la circulation de l’énergie, vocale, percussive, jouée, frottée. Engagement dans le temps, l’espace, le rythme d’un parcours dramatique, névrotique mais aussi humoristique. Pas un simple accompagnement d’une lecture aussi belle soit-elle.

Sur les traces de Pessoa avec la voix vibrante de Frédéric Pierrot, on entre dans l’intériorité la plus charnelle sans abstraction ni intellectualisme, dans le “bleu d’un ciel toujours inédit”, cette heure nouvelle colorée de “cette teinte rose virant délicatement vers le jaune puis un blanc chaud posé sur un visage…. Ce qui sera demain sera autre et ce que je verrai sera vu par des yeux recomposés, emplis d’une vision nouvelle…”

Frédéric Pierrot confiera encore en bord de plateau après le spectacle, dans ce moment essentiel où chacun revient sur sa vision d’un travail en constante évolution qu’il aime s’ancrer dans le concret de textes qui racontent une existence que les contradictions empêchent de vivre tranquille. On entend alors toute La rumeur du monde dans ce portrait de l’auteur, cette approche de celui qui n’a jamais accepté d’être une seule personne, qui a vécu au rythme de ses voix «hétéronymes», de ses «moi» multiples, celui qui s’appliquait à imaginer la vie mais à ne surtout pas la vivre.

Merci de cette opportune invitation à lire ou relire Pessoa et Tabucchi avec en fond musical le sac et le ressac d’une musique de jazz comme les vagues de l’Atlantique sur les côtes lusitaniennes !

Point de jazz mais les couleurs ( trop) vives, les lumières qui éclaboussent Lisbonne où une héroïne spleenétique tente d’oublier le naufrage de sa vie professionnelle comme existentielle.

Merci de ce retour océanique que je lus alors que désœuvrée, je regardais « Tout le monde aime Jeanne ».

En lisant et relisant ce texte écrit d’une plume apaisée intranquille -les deux inévitablement- j’ai tout de suite songé à la cérémonie des indiens Navajo autour de leur peinture de sable. En deux mots, il s’agit au cours d’une cérémonie thérapeutique qui dure huit jours, plus ou moins, d’attirer les dieux du Monde Autre sur le lieu de la cérémonie afin de deviner l’origine des maux de la tribu, en utilisant des chants, souvent très longs, des prières, des mythes et des images appropriées dessinées avec des sables de différentes couleurs, mais aussi des farines, des pollens, des pétales de fleurs multiples, voire de la poudre de charbon de bois. « Réussir les peintures de sable, c’est rendre visible l’invisible et les croyances mythiques efficaces en mettant les malades, les spectateurs et les officiants en présence des puissances du Monde Autre. Car la peinture de sable est définie comme le lieu où les dieux entrent et puis s’en vont. » Michel Perrin (Des dieux attirés par leur image Les peintures de sable des Navajo). À la fin de la cérémonie la peinture est détruite, selon un rituel d’effacement bien précis. Mais avant sa disparition les invités se précipitent pour la toucher et prélever des pincées de sable. Leur prêtant des valeurs curatives, ils s’en enduisent le corps.

Je reprends le texte de Sophie Chambon, « Sur les traces de Pessoa avec la voix vibrante de Frédéric Pierrot, on entre dans l’intériorité la plus charnelle sans abstraction ni intellectualisme, dans le “bleu d’un ciel toujours inédit”, cette heure nouvelle colorée de “cette teinte rose virant délicatement vers le jaune puis un blanc chaud posé sur un visage…. Ce qui sera demain sera autre et ce que je verrai sera vu par des yeux recomposés, emplis d’une vision nouvelle…”

Ce sont les couleurs des dessins de sable et c’est la cérémonie spectacle de nos trois pessoens d’un soir à Nevers, « cette sorte d’involution de soi, où l’extérieur se confond avec l’intérieur, comme le néant avec l’être, ce qui caractérise l’inspiration et ce quelque chose qui parle à travers eux…» Nathalie Heinich C’est l’activité de medium auquel se livrait Pessoa. « Au fond ce qui m’arrive, c’est que je fais des autres mon propre rêve, me pliant à leurs opinions pour me les approprier (comme je n’en ai aucune pourquoi pas les leurs, ou n’importe quelles autres) pour les plier à mon goût et faire de leurs personnalités quelque chose qui ressemble à mes rêves. » Je ne saurai terminer cette courte intervention sans cette formule que je fais mienne : « Chacun de nous appareille vers lui-même et fait escale chez les autres. »

Prolongement érudit, quelque peu inattendu avec les cérémonies secrètes ( ? ) des Navajos et leurs peintures de sable. Intéressant de considérer Pessoa comme un médium aux visions chamaniques.

Merci cher Jean Jacques de poursuivre cette recherche « involutive » de soi…cette intégration, de l’extérieur, de l’autre pour mieux le recracher avec sa force propre…