Entre jazz et fictions, ça balance pas mal, non?

Comme le corps passe dans la musique et dans l’écriture, ne pourrait-on nouer des liens entre ces deux modes, ces formes jugées incompatibles ? Passer de la parole ou de la prière au chant est possible. Ecrire sur la musique serait encore jouable; pourtant les deux discours ne sont pas articulés de la même manière, on le sent quand on s’évertue à traduire en chroniques ce que l’on entend, à tenter de saisir l’instant et la permanence de l’entendu. C’est sans doute un exercice de style comme un autre, plier, déplier et replier les instants d’écriture et de musique pour les mettre en résonance.

Exercices de jazz : de la musique à l’écrit

Le jazz a vite attiré les auteurs qui, allant en aussi bonne compagnie, associent dès lors balades et ballades : des écrivains se sont livrés à des explorations autour de musiciens. Jacques Réda et Alain Gerber ont écrit sans volonté de faire critique, alors qu’ils l’étaient tous deux, choisissant des voies plus reconnues, Réda en poète et Gerber en romancier, ce dernier arrivant à brouiller merveilleusement les cartes dans ses séries radiophoniques au tournant du siècle qu’il transformait volontiers en fictions, convaincu que le jazz est un roman.

Commençons par l’évidence. Les musiciens de jazz fabriquent de l’instantané et se citent entre eux, quand ils ne s’autocitent pas. Georges Perec se souvient lui aussi que le palindrome d’Horace-ecaroh – est le titre d’un morceau d’Horace Silver. Comme le jazz était alors dans l’air du temps, le bruit de fond d’une époque, il servait d’ambiance musicale, de décor dans le cinéma américain et européen (Jean Pierre Melville). Aucun champ littéraire n’étant exclu, il faudrait mentionner le roman policier de Chester Himes à James Ellroy sans oublier notre Jean-Pierre Manchette, créateur du “néo noir”, un drôle de critique de cinéma à ses heures qui s’enfermait pour écrire ses livres en écoutant du jazz .

Si on pense à Michel Leiris, la place du jazz est immense dans sa vie d’homme, dans un rapport purement biographique comme le soulignent de nombreux passages de son Journal. Amateur éclairé de cette musique, il pense aussi en jazz dans une approche politique, sociale, ethnologique. Il a la jazz attitude en somme jusqu’à emprunter parfois le lexique jazz dans sa critique de la peinture, ses écrits de Bacon par exemple…

Certains s’inspirent de musiciens dans leur fiction, il leur faut des êtres solaires et tragiques tel John Coltrane, soleil noir de la galaxie d’Emmanuel Dongala dans sa nouvelle “Love Supreme” où son personnage principal, converti au prophète J.C est bouleversé par l’annonce de la mort du saxophoniste en juillet 67. ( Jazz et Vin de Palme, Le Serpent à Plumes).

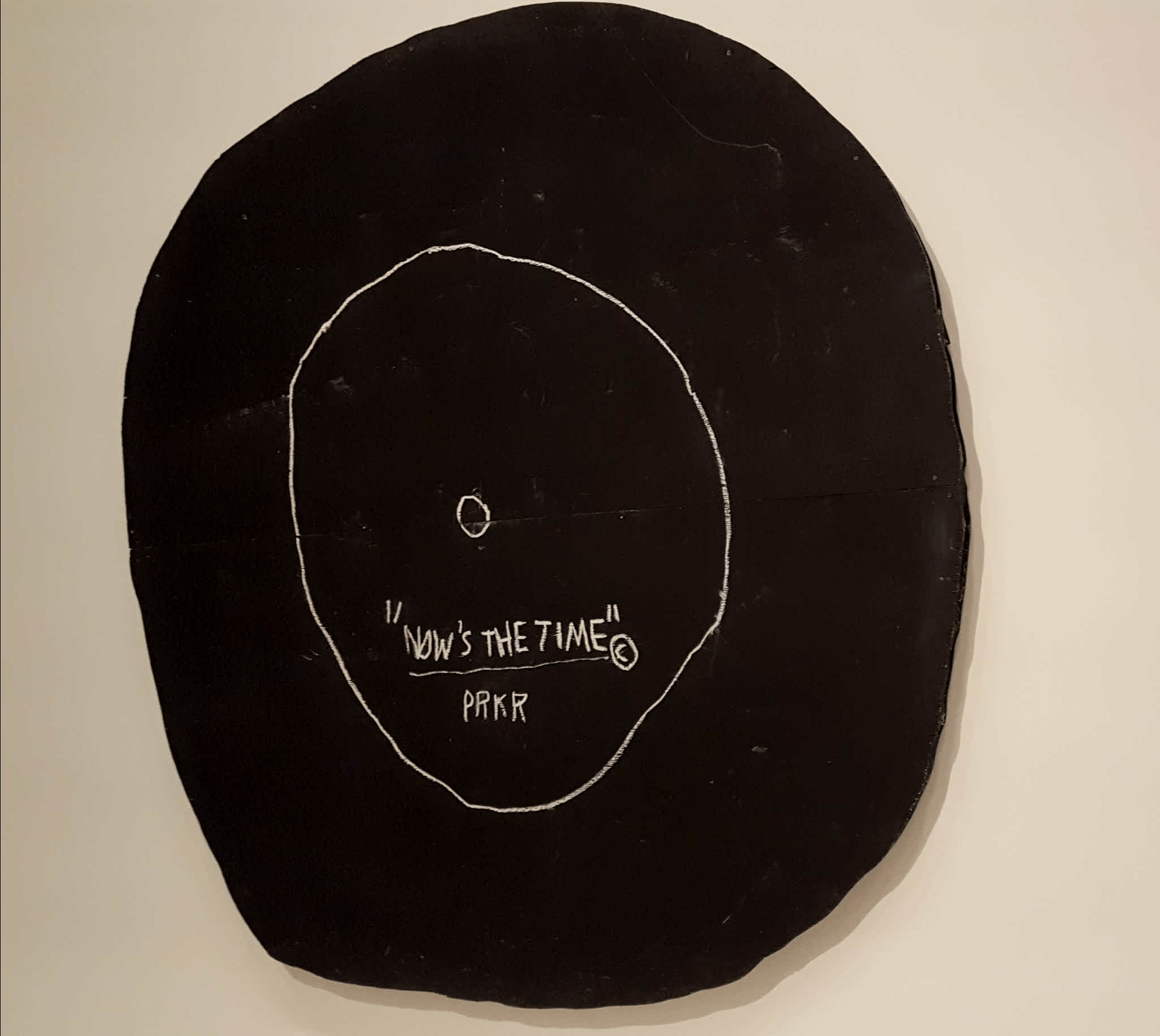

Dans l’inépuisable source de jazz fictions, plane l’ombre de Charlie Parker : Julio Cortazar en fait son « Homme à l’affût » et Jack Kerouac divise en chorus son Mexico City Blues dédié à Bird. Il va plus loin encore, arrivant à capter le rythme, la tension de cette musique. Si on ne saisit pas ce rapport au jazz, on ne comprend pas vraiment Kerouac ou Toni Morrisson (“Je suis le nom du son et le son du nom” en exergue de son Jazz ) .

C’est Kerouac encore, qui, dans Docteur Sax, colle le plus peut-être à la réalité du jazz en résonance avec l’époque, quand il découvre le jazz dans le laboratoire du Minton’s Play House de New York, « la ville qui ne dort jamais ». Il fait surgir le bop dans son texte, utilisant conjointement musique et écriture pour mordre à la vie qu’il expérimente pleinement, jusqu’à ce que le souffle lui manque.

“Vous devriez simplement vous ouvrir et laisser jaillir le flot » lui conseille Neal Cassady. Il veut écrire « comme un saxophoniste qui pousse son chorus un chaud après midi d’été.” Son « work in progress », il ne le corrige pas, lui le roi du beat, ce “poète de jazz” qui transpose cadences jazz dans sa prose.

Roman, musique et… cinéma : la tentative réussie de Round Midnight (1986)

Bertrand Tavernier parvint à adapter le roman de Francis Paudras sur le pianiste Bud Powell La danse des Infidèles. Le metteur en scène se livre à une authentique variation au sens jazzistique en allant chercher le grand saxophoniste bop Dexter Gordon qui décrochera d’ailleurs un oscar pour son incarnation de Dale Turner combinant les figures de Bud Powell et Lester Young. La musique est enregistrée pour la première fois en direct pendant le tournage par de grands jazzmen de l’époque Herbie Hancock ( directeur musical ), Kenny Clarke, Billy Higgins, Pierre Michelot, le jeune Eric Le Lann… Et encore plus fort, Tavernier ne veut pas d’acteurs pour jouer des musiciens!

Ainsi les exemples ne manquent pas pour souligner l’influence de cette musique sur la fiction, toutes les fictions même, car la Bd fait aussi entrer le jazz dans ses cases….

Retour de l’écrit dans le jazz

Si l’écriture se coule dans des formes musicales, s’appuie sur le jazz, à l’inverse, les Jazzmen aujourd’hui transposent ils dans leur musique les textes qui les touchent?

Quand c’est le cas, ils rêvent souvent d’Amérique et certains romanciers comme Jack London, Jack Kerouac, ou Jim Harrison ravivent la vision de ce pays de paradoxes, plus humaine et complexe. Le jazz est évidemment une musique qui vient de là-bas et elle est absorbée au même titre que les autres musiques blanches ou noires de l’américanité (folk, country, blues et rock) par les romanciers contemporains.

Jim Harrison à ce titre est un exemple intéressant car son univers a influencé au moins trois enregistrements relativement récents. Il se définit lui même comme un “pur produit américain”, un “gourmand vagabond” dont on suit les aventures solitaires, physiques et mentales. Ses goûts musicaux sont très variés, centrés sur les musiques des années soixante et soixante dix; il n’est pas un passionné de jazz ce qui curieusement ne trouble pas les jazzmen actuels, adeptes de tous les “métissages”. Ce mot galvaudé aujourd’hui avait toute sa valeur il y a cinquante ans, les musiciens de jazz ayant emprunté, brassé, transcendé pop, mélodies de Tin Pan Alley, chansons populaires, blues…

Le guitariste jazz Rémy Charmasson dresse le portrait de «son» Amérique rêvée depuis l’adolescence, à partir de souvenirs de films, de livres, de musiques, de peintures. Sa musique traduit l’âpre beauté, la sauvage grandeur du «Wilderness». Il ne pouvait qu’être sensible à la voix de Jim Harrison, le poète du génocide indien, le fermier du Nord Michigan, dont l’univers d’une grande fluidité se décalque en arrière-plan: la nature, les grands espaces, la pêche et la randonnée, la fraternité de jeu. La guitare recrée les images du genre tout en les déplaçant, les contournant, selon une perspective autre. L’ensemble, à la hauteur du mythe, saisit sur des milliers de miles un road-movie dans l’ouest, le vrai, un «Into the Wild» dont on suit les différentes étapes. Puisant dans une connaissance infaillible de l’Amérique profonde, le guitariste voyageur a aussi travaillé sur Jimi Hendrix ( The Wind cries Jimi, toujours dans les Ajmi series), joue pour et avec les fantômes des «Dharma Buds», de Neal Cassady (le Dean Moriarty de Sur la route), la «Highway 61 revisited» de Dylan. S’il demeure fasciné par le mythe américain, il ne perd pas son ancrage provençal où il a pu rencontrer très tôt, autour du foyer créatif de la scène de jazz avignonnaise de l’AJMI, des Américains du jazz, noirs ou blancs,plutôt free du saxophoniste Joe Mc Phee au clarinettiste Jimmy Giuffre.

Ses grandes Manœuvres (Ajmi series, 2007) l’entraînent dans une configuration originale, avec une utilisation parfaitement contrôlée des deux guitares, la sienne toujours délicieusement inclinée du jazz vers le rock, et celle de Philippe Deschepper, sculptant l’espace des sons à la manière d’un plasticien. Le violoncelliste canadien Eric Longsworth nous entraîne plutôt sur le versant folk ou country rock. Claude Tchamitchian et Eric Echampard assurent une rythmique aussi efficace que poétique. Une image réfléchie, un retour aux sources, en quelque sorte.

LEGENDS OF THE FALL – J-M. Foltz & P. Mouratoglou feat. R. Lopez (Teaser) – YouTube

Un autre album Legends of The Fall sorti en 2017 chez Vision Fugitive, label remarquable de transdisciplinarité artistique, co-fondé par le clarinettiste Jean Marc Foltz et le guitariste Philippe Mouratoglou, fait référence aux trois nouvelles de Jim Harrison de 1979.

Le duo accompagné sur quatre des dix compositions improvisées par le batteur Ramon Lopez traduit des perceptions quelque peu fantasmées de l’espace de nature de Jim Harrison, en refusant les clichés du genre. Pratiquant comme lui l’ouverture sur horizons lointains, mais en se décalant totalement, ils improvisent en roue libre et grande liberté. En tentant d’appliquer la formule de John Coltrane qui disait “Je pars d’un point et vais le plus loin possible”?

Musique de mémoire, leur version de « Legends of the fall » croise la savante polyphonie des luthistes Renaissance, le jazz vif d’Ornette Coleman, » The Train and the River » de Jimmy Giuffre, les couplets raffinés de Joni Mitchell. Et j’y entends aussi l’errance guidée de la slide de Ry Cooder, le chant de la «prairie perdue» de Bill Frisell. Le trio, tout en revisitant ce folklore légendaire, affole la musique des pionniers, son territoire étant ignorant du tracé des frontières. Cette musique volontairement chambriste baigne dans l’Amérique de Big Jim tout en circulant aisément entre folk, blues, musiques européennes savantes, baroque et contemporain. Sur des travellings de paysages réinventés, clarinette basse et guitare à cordes d’acier ou nylon dialoguent en accord avec les fûts de Ramon Lopez, percussionniste coloriste plus que batteur.

Plus étrange encore, leur écriture ressemble à la façon dont Kerouac écrivait son tapuscrit, sans inhibition syntaxique ou esthétique. Leur règle du jeu est de s’affranchir des règles justement : sortir des contraintes grammaticales et syntaxiques du jazz classique qui se donnait des codes pour mieux aller voir ailleurs. Le discours ne suit pas l’enchaînement des origines suivant thème, développement, coda, avec chorus alternés… Ils ne sont pas davantage free. Ils n’ont pas renoncé à chercher des propositions neuves… à notre époque, où l’on pense que tout a été déjà fait…

PAPANOSH – Nord Michigan – YouTube

C’est le quintet Papanosh qui se “rapproche” le plus des textes de Jim Harrison : ces quadras volontaires des Vibrants Défricheurs, nébuleuse de groupes allumés et ludiques, viennent de sortir sur le label Vibrant, en clin d’oeil au “gastronomique”, plutôt rabelaisien (The Raw and the Cooked, 2001) A very big lunch, que l’on pourrait comparer à une « grande bouffe », joyeuse cette fois mais toujours très arrosée.

Sous emprise de folklores réels ou imaginaires, nourris au jazz d’autres Normands de la génération précédente, les Christophe Monniot et Laurent Dehors, allant se frotter au compliqué et encore plus “ancien” Bernard Lubat, ils n’ont pas eu peur d’aller sur les terres du flamboyant Jim Harrison dont les livres reflètent une certaine « construction musicale » plutôt concentrique. Cette adéquation au thème n’a pas échappé au quintet qui propose une B.O imaginaire dans sa géographie musicale, évoquant romans et personnages en des variations qui prennent le temps de se fixer dans des tableaux sonores complexes et intrigants. Le pianiste Sébastien Palis, visiblement inspiré par l’écriture ardente et mélancolique de Big Jim, a composé une musique tout en impros-ruptures, fidèle à un esprit roots qui évolue avec un bel instrumentarium, saxophones, trompette, contrebasse, batterie, piano, balafon et Wurlitzer. Huit compositions plutôt courtes, ce qui n’est pas pour nous déplaire, car elles conservent ainsi jusqu’au final leur intensité frémissante. Une écriture lyrique qui s’appuie sur des formidables solistes, un front uni de deux soufflants aux timbres complémentaires, aux contrepoints parfaits : le trompettiste Quentin Ghomari et le saxophoniste alto et baryton Raphael Quenehen. Démonstration réussie si, sans regarder les titres, on saisissait de quel roman chaque composition s’inspire, alors que la musique du quintet prend souvent à revers, se décalant pour mieux échapper vers quelques lignes de fuite, jamais tout à fait là où on l’attendrait. Comme l’écriture d’Harrison. Dès la fin de l’inaugural “Faux Soleil”, le rythme s’accélère sur “Westward Ho”, invitation à partir à l‘ouest vers la nouvelle frontière. Le très beau “Nord Michigan” est une ballade qui s’adapte entre chasse, pêche et virées nocturnes. On part sur les traces d’un des personnages récurrents “Wolf” auquel s’identifie l’écrivain : sur un rythme plus lent, cette invocation-tournerie de tribu indienne, chaloupe sur la musique des fûts et des peaux de Jérémie Piazza et de l’autre pilier du rythme, le contrebassiste Thibault Cellier nous faisant entrer dans l’univers envoûtant de “Sorcier”, ou du métis indien “Chien Brun”, autre personnage emblématique. Avec “A good day to die”, nouvelle piste, celle d’un road trip musical, heurté et forcément explosif avec un trio qui décide de faire sauter un barrage en Arizona (qu’on le construise ou le détruise, le barrage est un thème récurrent dans l’écriture d’Harrison) : nous voilà dans l’Amérique des années soixante, celle de la jeunesse d’Harrison et de la contre-culture. Le final, plus léger et doux, rend hommage à l’attachante Dalva, l’ héroïne de l’un des romans les plus célèbres de l’écrivain.

L’aimantation pour le jazz, tout autant que l’attirance des mots et des textes est au coeur de cette recherche. Un prétexte, une tentation avouée de remonter à la confluence de la fiction et du jazz. Tentative de réunir deux réalités reliées et séparées par une paroi poreuse : tant pis si le swing du texte n’est que métaphorique, on se perd volontiers entre les tours et détours des mots et des sons.

Grande manœuvre « jazz et fiction », une parenthèse enchantée par la prose de Sophie experte (mais sans en rajouter) en la matière Ça va me permettre après maintes lectures d’écouter qui je ne connais et de ressortir mes vieux rossignols de tendresse qui étaient engloutis. Cortazár le premier, qui à la mort de Clifford Brown (1930-1956) écrivit (je traduis ce 11 avril 2023) : « Quand je veux savoir ce que vit le chaman au plus haut de son arbre de nuit, hors du temps, j’écoute une fois de plus Clifford Brown qui d’un coup d’aile déchire le continuum fragile de nos vies, inventant ainsi une île d’absolu désordre. » (à suivre)

Le texte suivant est une traduction (faite « librement « ce 13 avril 2023) d’un chapitre intitulé « La vuelta al piano de Thelonius Monk » : Le tour de piano de Thelonius Monk. Écrit par Julio Cortazar, le livre lui même s’appelle « La vuelta al dia en ochenta mundos » : Le tour du jour en 80 mondes. « J’ai toujours écrit sur le jazz. Souvent après un concert, à des époques différentes de ma vie, mais j’ai remarqué que c’était toujours d’une même voix. » (la suite évoque le concert donné par le quartette de Thelonius Monk à Genève en mars 1966) « Maintenant les lumières s’éteignent, on se regarde avec cette légère excitation qui nous gagne quand le concert va commencer. (Nous croiserons un fleuve, nous avons déjà préparé l’obole, nous allons vivre dans un temps autre.) Le contrebassiste soulève son instrument comme s’il lui faisait subir un dernier check-up, on entend le balais caresser la cymbale comme un frisson et’ depuis le fond de la scène, comme faisant un tour gratuit sur lui-même, un ours avec un béret’ chemine vers le piano, posant un pied après l’autre avec une lenteur et une concentration telles qui font penser qu’il imagine être en train d’éviter quelque mine anti-personnelle abandonnée sur un coin de la scène. Et quand Thelonius s’assied au piano, toute la salle s’assied avec lui avec un murmure de soulagement. (…) Alors on entend « Panonica » puis Blue Monk’ comme si l’ours entouré d’essaims d’abeilles parcourant le clavier, nous faisait entrer dans une nuit hors du temps, la nuit primitive, faite de délicatesse, de Thelonius Monk.

I remember Clifford…un grand disque. Quant à Monk, il est sans doute la figure du jazz qui a inspiré le plus de livres, pas nécessairement des fictions d’ailleurs, le spectacle complet qu’ il donnait fascine encore.

J’ai ouvert la boîte de Pandore aux souvenirs, Jean-Jacques. Mais j’attends à présent votre bal…à Lubat par exemple😘

Merci Sophie pour la suggestion « Le Bal à Lubat » vient d’être « posté » sur mon blog Il suffit de cliquer sur Dorio pour le consulter (Attention ça dépote à plein tube)

https://poesiemodedemploi.blog/2023/04/13/le-bal-a-lubat/ Cette fois c’est le bon Lubat

Bonne pioche Jean-Jacques avec votre choix de deux grands jazzmen Michel Portal et Bernard Lubat qui n’ont pas eu besoin de fictions pour inventer la leur dans ces concerts événements des seventies. Vous évoquez le Châteauvallon 76 et quatre ans avant, un autre happening mythique, Châteauvallon 72 où figuraient, excusez-du peu, Portal mais encore Mingus et…Don Cherry. Heureusement des enregistrements existent…

Le rapport entre le jazz et l’écriture belle question que l’on se pose rarement. On prend plaisir à se perdre dans cet article joliment nourri et érudit. On apprend beaucoup surtout si l’on est non initié ce qui est mon cas.Et cela donne envie d’écouter et de lire un peu autrement. Une belle réflexion est à l’oeuvre sur les ricochets entre les sons et les lettres, entre les « tours et détours » des mots et des notes, entre « balades et ballades » comme tu le dis si heureusement. Cet article n’est il pas d’ailleurs lui même un rien jazzistique s’affranchissant des règles de la rhétorique?

Si ce texte ouvre un univers de lectures et d’écoutes possibles, j’aurai réussi quelque peu à réunir deux langages a priori éloignés. Le jazz comme langage musical a sa rhétorique mais il n’est pas interdit de s’en éloigner parfois.

Un écho à la fin de ton commentaire qui résonne avec l’actualité, puisqu’ Ahmad Jamal a quitté la scène le 16 avril dernier …

https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/07/06/ahmad-jamal-chamboule-la-rhetorique-du-jazz_5486163_3246.html

Va falloir que je me décide à lire un peu de Jim Harrison…J’avais commencé et abandonné Retour en terre, sans doute un très mauvais moment pour cette lecture…

Ton article m’a donné envie de retourner vers chez lui, et d’y entendre son jazz…